über andere

Solidarität mit Candice Breitz

Für das Jahr 2024 wurde eine seit drei Jahren geplante Ausstellung der international bekannten Medienkünstlerin Candice Breitz in der Modernen Galerie Saarbrücken abgesagt. Von der Absage erfuhr die Künstlerin nach eigener Aussage zum ersten Mal aus den Medien.

Candice Breitz, gebürtige Südafrikanerin ist Jüdin, bekannt als Aktivistin, die ihre Stimme in dem seit Jahrzehnten dauernden Konflikt zwischen Israel & Palestina für die Menschlichkeit einsetzt & nicht mit Kritik gegen Hass & Gewalt auf beiden Seiten zurückhält.

Die Ausstellungsabsage des Kuratoriums der Stiftung Saarländischer Kulturbesitz beruhte – wahrscheinlich – auf Vermutungen, schlechter Recherche, vorauseilendem Gehorsam & stellte sich als ein kapitaler Fehler heraus. Weltweit wird diese Absage seit einigen Wochen in den Medien diskutiert. Sowohl die Stiftung Saarländischer Kulturbesitz als auch die Leiterin der Saarlandmuseums Andrea Jahn & sowie die Kultusministerin des Saarlandes Chrisine Streicher-Clivot kommen dabei sehr schlecht weg.

Ich selbst bin sprachlos, fühle mich ohnmächtig & hilflos. Sprachlos über das Schweigen des Kuratoriums des SSK (Stiftung Saarländischer Kulturbesitz, sprachlos über das Schweigen einer Kultusministerin, die offensichtlich gewillt ist, diesen Skandal auszusitzen.

Ich möche mich auf diesem Weg mit Candice Breitz solidarisieren. Ich finde das Schweigen der Verantwortlichen sowie deren Handeln ungeheurlich.

Viele Kunstschaffende & Institutionen schweigen nicht zuletzt aus Angst, in die falsche Ecke gestellt zu werden & fürchten gar um ihre zukünftige Förderung & Stigmatisierung im Kulturbetrieb des Saarlandes. Positionieren sich bestenfalls hinter vorgehaltener Hand. Das kann & darf nicht sein.

Der ganze Vorgang kratzt an meinem Verständnis von Demokratie & vor allem der Freiheit der Kunst.

Anbei eine Sammlung von Links zum Skandal.

Wir im Saarland vom 6.12.23

SR2 Kulturradio vom 30.11.23

Bericht im SR vom 01.12.23 (ab Minute 17:42)

„Es steht jeder Künstlerin frei zu artikulieren, was sie denkt“ SR vom 02.12.2023

Jüdische Künstlerin Candice Breitz fordert öffentliche Entschuldigung. Im Saarländischen Rundfunk vom 4.12.23

Aktueller Bericht vom 06.12.2023

artmagazine vom 10.12.23

Wir im Saarland vom 12.12.23

Junge Welt vom 14.12.23

Es gibt eine Unterschriftenaktion von saarländischen Aktivisten, Klaus Harth beschreibt sein Unbehagen sehr gut & spricht mir u. a. damit aus der Seele aus, was ich auch denke.

PS:

Mittlerweile existiert eine Presserklärung der Stiftung Saarländischer Kulturbesitz. Nachzulesen bei Klaus.

Rammbock

Karl Prantl (Wien, Österreich), 1978

Sieben Stelen

(Internationales Bildhauersymposion St. Johann)

Kaum waren die lebenserhaltenden Poller im Zuge der Erweiterung der Fußgängerzone hinter der Stadtgalerie am St. Johanner Markt weg, ging es der Skultur von Karl Prantl aus Österreich an den Kragen.

Hier kann man noch die verpollerte Version der Skuptur sehen.

Band der Erinnerung

Im vergangenen Jahr wurde vor der Saarbrücker Synagoge das Denkmal „Band der Erinnerung“ eingeweiht.

Ein ca. fünfzehn Meter langes gewundendes Edelstahlband mit Namen und Geburtsdaten der fast zweitausend Juden, die im Saarland während des Holocausts ermordet wurden soll gleichzeitig erinnern & mahnen. Außerdem wurde die Fläche in „Platz der Erinnerung“ umbenannt. Die Sulptur wurde von der Künstlergruppe „Mannstein und Vill“ aus Berlin entworfen.

Sowohl der „Platz der Erinnerung“ als auch die Skulptur befinden sich auf dem Platz vor der Saarbrücker Synagoge am Beethovenplatz.

Allerdings stelle ich mir die Frage, wie eine „Stadt“, wie wir alle mit Kunst in öffentlichen Räumen umgehen, wie wir sie wahrnehmen. Parkende Autos & unnötige E-Roller scheinen mittlerweile ein normaler Bestandteil dieses Mahnmals zu sein. Die Skulptur verstellt zwar nicht den Blick, aber mir ist der Blick auf die Skulptur verstellt. So wird aus dem „Platz der Erinnerung“ ein banaler Park- & Abstellplatz; die Skulptur verschwindet.

Ich bin stinksauer & empfinde das respektlos.

Roland Wirtz ist tot

Bereits am 14. Februar diesen Jahres verstarb mein Freund & Künstlerkollege Roland Wirtz.

2021 erhielt er den Monika von Boch Preis für Fotografie, dessen Verleihung wegen des Arschloichs Corona zweimal verschoben wurde. Am dritten März nun wurde der Preis im Rahmen der Ausstellung im Museum Fellenberg endlich verliehen. Posthum.

Anbei ein kurzer Beitrag über Roland & seine Arbeit des Saarländischen Rundfunks vom 15. März.

Recht auf Chaos

Ohne Titel, 2023

Bleistift, Tusche auf Papier, 21 x 29,7 cm

Wenn ich groß bin, kaufe mir einen Raymond Pettibon.

Raymond Pettibon auf Wikipedia.

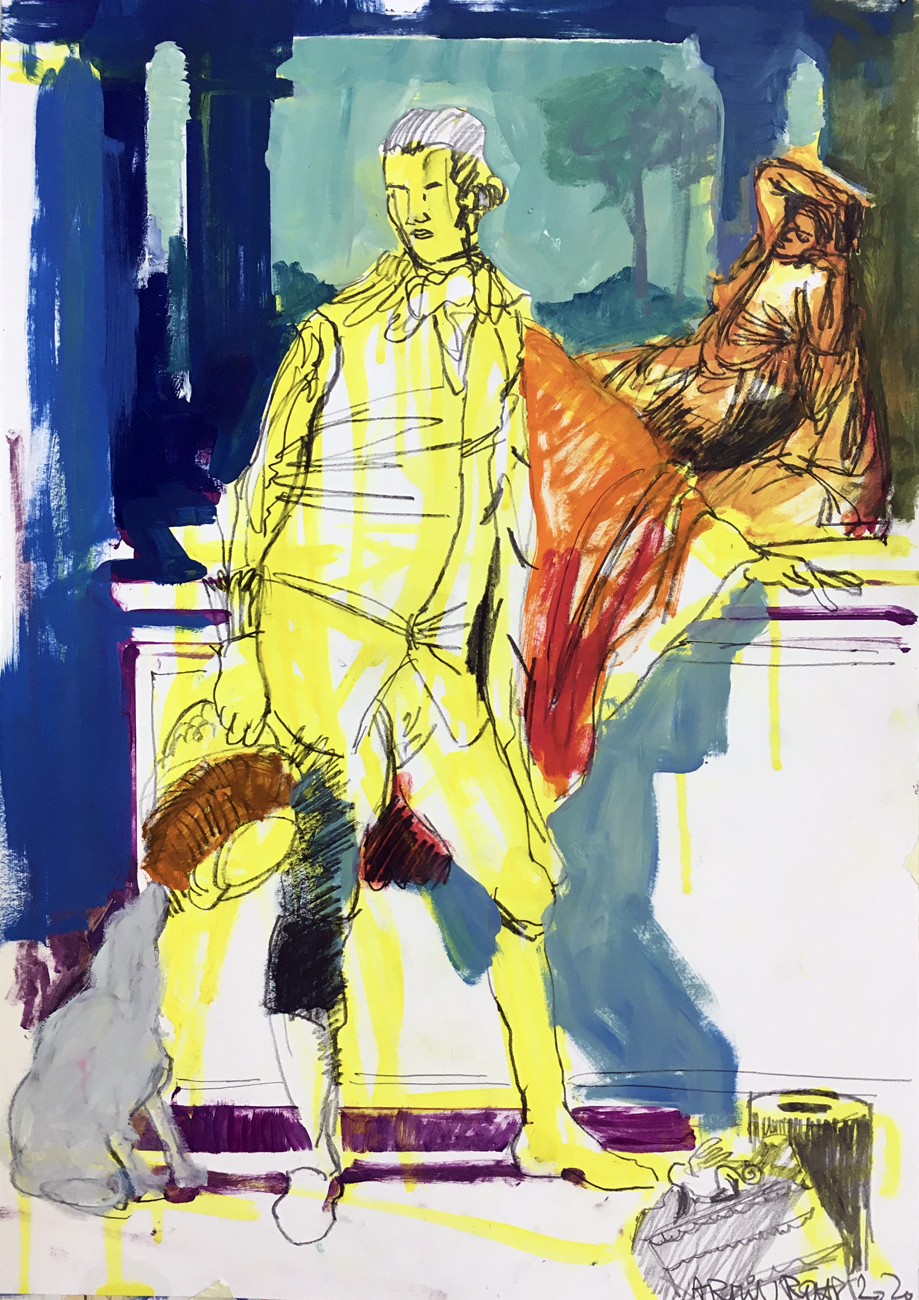

Bodo Baumgarten ist tot.

Ohne Titel („Bodo Baumgarten“), 2017

Bleistift in Skizzenbuch, 29,7 x 42 cm

Gestern habe ich von einer Kollegin erfahren, dass mein ehemaliger Professor Bodo Baumgarten bereits am 13. September nach längerer Krankheit in Hamburg gestorben ist.

Hier kann man ihn hören. Fühlte mich gleich wieder 25 Jahre zurückversetzt.

Seine letzte Ausstellung hatte er 2019 in der Hamburger Galerie Goethel.

Auf der Seite der Galerie Carolyn Heinz, wo er 2012 (sowie 2009) eine Ausstellung hatte, fand ich auch einen schönen Text über seine Arbeit.

Ein Jahr zuvor war ich in der gleichen Galerie auch auch mit Arbeiten in einer Gruppenausstellung zu Gast, bin ihm aber leider damals nicht begegnet.

Wdh. Oliberius

Heinz Oliberius mal wieder. Routine; ich beschrieb es schon.

Anbei ein Artikel von Silvia Buss zu diesem Thema in der Saarbrücker Zeitung vom 23. Mai 2016. Bitte hier klicken.

Jubi

Ohne Titel, 2022

Mischtechnik auf Karton, ca. 23,5 x 14,5 cm

Ohne Titel, 2022

Mischtechnik auf Karton, ca. 23 x 15 cm

Etwas verspätet, Aber die Ausstellung läuft ja noch ein paar Tage im Saarländischen Künstlerhaus.

100 Jahre Saarländischer Künstlerbund

Im Jahr 1922 ging der Saarländische Künstlerbund aus der 1921 gegründeten „Vereinigung fortschrittlicher Künstler“ hervor und ist somit der älteste bestehende Verband von Künstlerinnen und Künstlern im Saarland und fester Bestandteil der regionalen Kunst- und Kulturszene – eine Institution im Land, die nun stolz ihren 100. Geburtstag feiern darf!

Bedeutende Künstlerinnen und Künstler wie August Clüsserath, Richard Eberle, Edgar Jené, Boris Kleint, Karl Kunz, Paul Schneider, Marga Lauer, Jolande Lischke-Pfister, Mia Münster, Lieselotte Netz-Paulik, Martha Traut und Fritz Zolnhofer gehörten ihm an und prägten ihn.

Aus diesem Anlass wird eine Ausstellung in den Räumen des Saarländischen Künstlerhauses gezeigt, die sich mit der bewegten Geschichte des Verbunds beschäftigt. In dokumentarischer Form werden Aspekte der Historie des Künstlerbunds beleuchtet. In Interviews, die über „Hörstationen“ zugänglich gemacht werden, berichten ausgewählte Mitglieder über ihre Erfahrungen im Saarländischen Künstlerbund. Originale Kunstwerke von prägenden Mitgliedern sind in die Präsentation integriert, so dass sich eine Art Retrospektive über die Arbeit des Verbunds ergibt, ohne den Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben.

Eröffnung: Mittwoch, 03.08.22, 19:00 Uhr

Begrüßung: Anne-Marie Stöhr, 2. Vorsitzende des Saarländischen Künstlerhauses

Dirk Rausch, Vorsitzender des Saarländischen Künstlerbundes

Einführung: Dr. Andreas Bayer

Die Ausstellung dauert vom 04. August bis zum 04. September.

Kommt alle, die Ihr mühselig & beladen seid. Ich will Euch erquicken!

Quelle: Saarländisches Künstlerhaus.

Monika Schrickel ist tot

Gestern bei facebook auf Monika Schrickels Profil folgenden berührenden Post gelesen:

„Die Zeit auf der Erde geht für mich dem Ende zu. Ich kann diese Zeilen an Euch nicht mehr selbst schreiben, mein Sohn hat das übernommen.

Ich blicke auf ein wunderbares künstlerisches Schaffen zurück. Ich grüße mit einem Rückblick, eines meiner Erstlingswerke. Der Kubismus hat mich 1974 in den Änfängen meines künstlerischen Suchens stark beeindruckt. Darüber habe ich mit Ralph lange gesprochen, wie sich in mir diese Fähigkeiten entwickelt haben. Das Bild möchte ich Euch heute zeigen, denn die wenigsten kennen es … und verabschiede mich von Euch mit meinen besten Grüßen.“

Monika Schrickel ist gestern gestorben.

Auf der Seite des Instituts findet man eine umfangreiche Seite über Monika Schrickels Werk & Wirken im Saarland.

Locked off – Collaboration

Leslie Huppert, Cone the Weird, Gertrud Riethmüller, Armin Rohr, Gisela Zimmermann

Ohne Titel („Locked off“), 2021

Tusche, Acryl, Sprühlack & Collage auf Leinwand, 80 x 100 cm

Sandstein, Ø ca. 10 cm

Privatbesitz

Dieses Bild ist Teil unseres Projektes „Locked off“. Eine Gemeinschaftsarbeit, eine Collaboration, die in den kommenden Wochen versteigert werden soll. Der Erlös dieser Versteigerung wird zu 100% gespendet an eine soziale Institution, oder einen gemeinnützigen Verein.

Ich werde berichten.

Locked off – Collaboration – Process

Gisela Zimmermann

Ohne Titel („Locked off“), 2021

Tusche auf Leinwand, 80 x 100 cm

Gisela Zimmermann, Armin Rohr

Ohne Titel („Locked off“), 2021

Tusche & Acryl auf Leinwand, 80 x 100 cm

Gisela Zimmermann, Armin Rohr, Leslie Huppert

Ohne Titel („Locked off“), 2021

Tusche, Acryl & Sprühlack auf Leinwand, 80 x 100 cm

Gisela Zimmermann, Armin Rohr, Leslie Huppert, Cone the Weird

Ohne Titel („Locked off“), 2021

Tusche, Acryl & Sprühlack auf Leinwand, 80 x 100 cm

Gisela Zimmermann, Armin Rohr, Leslie Huppert, Cone the Weird, Gertrud Riethmüller

Ohne Titel („Locked off“), 2021

Tusche, Acryl, Sprühlack & Collage auf Leinwand, 80 x 100 cm

Sandstein, Ø ca. 10 cm

Privatbesitz

Locked off – Cone the Weird

„Locked off“ – viral art

fünf Künstler*innen – fünf Räume – fünf Tage

ist ein Projekt der temporären Künstler*innengruppe „Locked off“ aus Saarbrücken

Das Projekt wurde gefördert Ministerium für Bildung und Kultur des Saarlandes.

„Locked off“ sind:

Leslie Huppert

Cone the Weird

Gertrud Riethmüller

Armin Rohr

Gisela Zimmermann

Die Filme stammen der Zeit des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020 vom 15. Mai bis zum 2. Juni 2020.

Konzept:

Die Kunst und Kulturszene im Lockdown – die Künstler*innen sind weiter voller Ideen, eigentlich fast wie immer – aber das Gefühl stimmt nicht. Sie arbeiten in ihren Ateliers, in ihren Werkstätten oder am Computer, aber ihre Werke bleiben zunächst für die Außenwelt unsichtbar und weggesperrt. Zumindest für die Zeit des ersten Lockdowns. Keine Ausstellungen, keine Präsentationen, keine Präsenz … fürs erste. Die Zukunft ist ungewiss.

Unser Coronawiderstandskünstlerteam: „Locked off“ kämpft mit analogen und digitalen Mitteln gegen das Verschwinden der Künstler und Ihrer Kunst während des Lockdowns.

Mit vorgeschriebener Distanz arbeiten wir jeweils alleine nach wie vor in unseren Atelierräumen. Aber plötzlich ist ein Virus omnipräsent – überall – draußen und vor allem in den Köpfen. Eigentlich eine lähmende Zeit. Nichts ist so, wie es vorher war, eine Normalität gibt es nicht mehr. (wenn es jemals überhaupt eine gab). Plötzlich keine gewohnten Strukturen mehr, kein Alltag. Keine Routine. Alles ist in der Schwebe, alles ist offen. Unsicher.

Jede, jeder verändert eine Wand oder einen Raum (den Außenraum) – kontinuierlich, stetig, über viele Tage. Wandmalerei, Malerei, Schrift, Zeichnung, Abhängen, Aufhängen, Umhängen, Verändern.

Leslie Huppert, Cone the Weird und Armin Rohr entscheiden sich jeweils für eine Wand im Atelier. Gisela Zimmermann nimmt sich eine Leinwand vor, Gertrud Riethmüller entwickelt eine große Arbeit in einen alten Steinbruch.

Hinter jedem/jeder der Künstler*innen ist eine Kamera installiert und filmt die Veränderungen der Wand, der Leinwand oder im Steinbruch über den gesamten Zeitraum der Aktion.

Gedanken:

Die Einblicke dieser fünf Tage im Atelier zeigen mehr als nur die Werke der Künstler*innen. Die Filme zeigen die Vorgänge des täglichen Ringens um die Entstehung eines Werkes. Dieses Ringen und Kämpfen, manchmal zweifelnd, stockend und dann aber auch spielerisch, voller Leichtigkeit und Mühelosigkeit, sieht normalerweise kein Außenstehender. Die Filme zeigen den Prozess. Nicht das Ergebnis zählt, sondern die Arbeit am Werk.

In einer Ausnahmesituation wie wir sie gerade alle gemeinsam erleben, zeigen wir Künstler*innen unsere intime und verletzliche Seite. Die Irrtümer, Fehler, und Ärgernisse, aber auch die Freude und Schönheit, die uns durch die Tage begleiten. Gefundenes, das immer wieder verändert und zerstört wird, um im nächsten Moment, am folgenden Tag Neues zu suchen, zu versuchen, zu finden.

Die Filme zeigen einen authentischen und schönen Prozess, zauberhaft, überraschend und brutal wie das Leben selbst. Eine Momentaufnahme, geschaffen für den Augenblick, flüchtig, temporär. Entstehen, blühen, sterben, um Raum für einen neuen Kreislauf zu schaffen – fünf Menschen in ihren vier Wänden projizieren ihre Gedanken, Ideen und ihr inneres Universum auf eine Wand, eine Leinwand und nach draußen.

Mehr Infos zur Musik im Video:

https://illrecords.net/

https://www.youtube.com/channel/UCJJwo2pS0PSgZ4JBahJJs0A

Locked off – Leslie Huppert

„Locked off“ – viral art

fünf Künstler*innen – fünf Räume – fünf Tage

ist ein Projekt der temporären Künstler*innengruppe „Locked off“ aus Saarbrücken

Das Projekt wurde gefördert Ministerium für Bildung und Kultur des Saarlandes.

„Locked off“ sind:

Leslie Huppert

Cone the Weird

Gertrud Riethmüller

Armin Rohr

Gisela Zimmermann

Die Filme stammen der Zeit des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020 vom 15. Mai bis zum 2. Juni 2020.

Konzept:

Die Kunst und Kulturszene im Lockdown – die Künstler*innen sind weiter voller Ideen, eigentlich fast wie immer – aber das Gefühl stimmt nicht. Sie arbeiten in ihren Ateliers, in ihren Werkstätten oder am Computer, aber ihre Werke bleiben zunächst für die Außenwelt unsichtbar und weggesperrt. Zumindest für die Zeit des ersten Lockdowns. Keine Ausstellungen, keine Präsentationen, keine Präsenz … fürs erste. Die Zukunft ist ungewiss.

Unser Coronawiderstandskünstlerteam: „Locked off“ kämpft mit analogen und digitalen Mitteln gegen das Verschwinden der Künstler und Ihrer Kunst während des Lockdowns.

Mit vorgeschriebener Distanz arbeiten wir jeweils alleine nach wie vor in unseren Atelierräumen. Aber plötzlich ist ein Virus omnipräsent – überall – draußen und vor allem in den Köpfen. Eigentlich eine lähmende Zeit. Nichts ist so, wie es vorher war, eine Normalität gibt es nicht mehr. (wenn es jemals überhaupt eine gab). Plötzlich keine gewohnten Strukturen mehr, kein Alltag. Keine Routine. Alles ist in der Schwebe, alles ist offen. Unsicher.

Jede, jeder verändert eine Wand oder einen Raum (den Außenraum) – kontinuierlich, stetig, über viele Tage. Wandmalerei, Malerei, Schrift, Zeichnung, Abhängen, Aufhängen, Umhängen, Verändern.

Leslie Huppert, Cone the Weird und Armin Rohr entscheiden sich jeweils für eine Wand im Atelier. Gisela Zimmermann nimmt sich eine Leinwand vor, Gertrud Riethmüller entwickelt eine große Arbeit in einen alten Steinbruch.

Hinter jedem/jeder der Künstler*innen ist eine Kamera installiert und filmt die Veränderungen der Wand, der Leinwand oder im Steinbruch über den gesamten Zeitraum der Aktion.

Gedanken:

Die Einblicke dieser fünf Tage im Atelier zeigen mehr als nur die Werke der Künstler*innen. Die Filme zeigen die Vorgänge des täglichen Ringens um die Entstehung eines Werkes. Dieses Ringen und Kämpfen, manchmal zweifelnd, stockend und dann aber auch spielerisch, voller Leichtigkeit und Mühelosigkeit, sieht normalerweise kein Außenstehender. Die Filme zeigen den Prozess. Nicht das Ergebnis zählt, sondern die Arbeit am Werk.

In einer Ausnahmesituation wie wir sie gerade alle gemeinsam erleben, zeigen wir Künstler*innen unsere intime und verletzliche Seite. Die Irrtümer, Fehler, und Ärgernisse, aber auch die Freude und Schönheit, die uns durch die Tage begleiten. Gefundenes, das immer wieder verändert und zerstört wird, um im nächsten Moment, am folgenden Tag Neues zu suchen, zu versuchen, zu finden.

Die Filme zeigen einen authentischen und schönen Prozess, zauberhaft, überraschend und brutal wie das Leben selbst. Eine Momentaufnahme, geschaffen für den Augenblick, flüchtig, temporär. Entstehen, blühen, sterben, um Raum für einen neuen Kreislauf zu schaffen – fünf Menschen in ihren vier Wänden projizieren ihre Gedanken, Ideen und ihr inneres Universum auf eine Wand, eine Leinwand und nach draußen.

Mehr Infos zur Musik im Video:

https://illrecords.net/

https://www.youtube.com/channel/UCJJwo2pS0PSgZ4JBahJJs0A

Locked off – Gertrud Riethmüller

„Locked off“ – viral art

fünf Künstler*innen – fünf Räume – fünf Tage

ist ein Projekt der temporären Künstler*innengruppe „Locked off“ aus Saarbrücken

Das Projekt wurde gefördert Ministerium für Bildung und Kultur des Saarlandes.

„Locked off“ sind:

Leslie Huppert

Cone the Weird

Gertrud Riethmüller

Armin Rohr

Gisela Zimmermann

Die Filme stammen der Zeit des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020 vom 15. Mai bis zum 2. Juni 2020.

Konzept:

Die Kunst und Kulturszene im Lockdown – die Künstler*innen sind weiter voller Ideen, eigentlich fast wie immer – aber das Gefühl stimmt nicht. Sie arbeiten in ihren Ateliers, in ihren Werkstätten oder am Computer, aber ihre Werke bleiben zunächst für die Außenwelt unsichtbar und weggesperrt. Zumindest für die Zeit des ersten Lockdowns. Keine Ausstellungen, keine Präsentationen, keine Präsenz … fürs erste. Die Zukunft ist ungewiss.

Unser Coronawiderstandskünstlerteam: „Locked off“ kämpft mit analogen und digitalen Mitteln gegen das Verschwinden der Künstler und Ihrer Kunst während des Lockdowns.

Mit vorgeschriebener Distanz arbeiten wir jeweils alleine nach wie vor in unseren Atelierräumen. Aber plötzlich ist ein Virus omnipräsent – überall – draußen und vor allem in den Köpfen. Eigentlich eine lähmende Zeit. Nichts ist so, wie es vorher war, eine Normalität gibt es nicht mehr. (wenn es jemals überhaupt eine gab). Plötzlich keine gewohnten Strukturen mehr, kein Alltag. Keine Routine. Alles ist in der Schwebe, alles ist offen. Unsicher.

Jede, jeder verändert eine Wand oder einen Raum (den Außenraum) – kontinuierlich, stetig, über viele Tage. Wandmalerei, Malerei, Schrift, Zeichnung, Abhängen, Aufhängen, Umhängen, Verändern.

Leslie Huppert, Cone the Weird und Armin Rohr entscheiden sich jeweils für eine Wand im Atelier. Gisela Zimmermann nimmt sich eine Leinwand vor, Gertrud Riethmüller entwickelt eine große Arbeit in einen alten Steinbruch.

Hinter jedem/jeder der Künstler*innen ist eine Kamera installiert und filmt die Veränderungen der Wand, der Leinwand oder im Steinbruch über den gesamten Zeitraum der Aktion.

Gedanken:

Die Einblicke dieser fünf Tage im Atelier zeigen mehr als nur die Werke der Künstler*innen. Die Filme zeigen die Vorgänge des täglichen Ringens um die Entstehung eines Werkes. Dieses Ringen und Kämpfen, manchmal zweifelnd, stockend und dann aber auch spielerisch, voller Leichtigkeit und Mühelosigkeit, sieht normalerweise kein Außenstehender. Die Filme zeigen den Prozess. Nicht das Ergebnis zählt, sondern die Arbeit am Werk.

In einer Ausnahmesituation wie wir sie gerade alle gemeinsam erleben, zeigen wir Künstler*innen unsere intime und verletzliche Seite. Die Irrtümer, Fehler, und Ärgernisse, aber auch die Freude und Schönheit, die uns durch die Tage begleiten. Gefundenes, das immer wieder verändert und zerstört wird, um im nächsten Moment, am folgenden Tag Neues zu suchen, zu versuchen, zu finden.

Die Filme zeigen einen authentischen und schönen Prozess, zauberhaft, überraschend und brutal wie das Leben selbst. Eine Momentaufnahme, geschaffen für den Augenblick, flüchtig, temporär. Entstehen, blühen, sterben, um Raum für einen neuen Kreislauf zu schaffen – fünf Menschen in ihren vier Wänden projizieren ihre Gedanken, Ideen und ihr inneres Universum auf eine Wand, eine Leinwand und nach draußen.

Mehr Infos zur Musik im Video:

https://illrecords.net/

https://www.youtube.com/channel/UCJJwo2pS0PSgZ4JBahJJs0A

Locked off – Gisela Zimmermann

„Locked off“ – viral art

fünf Künstler*innen – fünf Räume – fünf Tage

ist ein Projekt der temporären Künstler*innengruppe „Locked off“ aus Saarbrücken

Das Projekt wurde gefördert Ministerium für Bildung und Kultur des Saarlandes.

„Locked off“ sind:

Leslie Huppert

Cone The Weird

Gertrud Riethmüller

Armin Rohr

Gisela Zimmermann

Die Filme stammen der Zeit des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020 vom 15. Mai bis zum 2. Juni 2020.

Konzept:

Die Kunst und Kulturszene im Lockdown – die Künstler*innen sind weiter voller Ideen, eigentlich fast wie immer – aber das Gefühl stimmt nicht. Sie arbeiten in ihren Ateliers, in ihren Werkstätten oder am Computer, aber ihre Werke bleiben zunächst für die Außenwelt unsichtbar und weggesperrt. Zumindest für die Zeit des ersten Lockdowns. Keine Ausstellungen, keine Präsentationen, keine Präsenz … fürs erste. Die Zukunft ist ungewiss.

Unser Coronawiderstandskünstlerteam: „Locked off“ kämpft mit analogen und digitalen Mitteln gegen das Verschwinden der Künstler und Ihrer Kunst während des Lockdowns.

Mit vorgeschriebener Distanz arbeiten wir jeweils alleine nach wie vor in unseren Atelierräumen. Aber plötzlich ist ein Virus omnipräsent – überall – draußen und vor allem in den Köpfen. Eigentlich eine lähmende Zeit. Nichts ist so, wie es vorher war, eine Normalität gibt es nicht mehr. (wenn es jemals überhaupt eine gab). Plötzlich keine gewohnten Strukturen mehr, kein Alltag. Keine Routine. Alles ist in der Schwebe, alles ist offen. Unsicher.

Jede, jeder verändert eine Wand oder einen Raum (den Außenraum) – kontinuierlich, stetig, über viele Tage. Wandmalerei, Malerei, Schrift, Zeichnung, Abhängen, Aufhängen, Umhängen, Verändern.

Leslie Huppert, Cone the Weird und Armin Rohr entscheiden sich jeweils für eine Wand im Atelier. Gisela Zimmermann nimmt sich eine Leinwand vor, Gertrud Riethmüller entwickelt eine große Arbeit in einen alten Steinbruch.

Hinter jedem/jeder der Künstler*innen ist eine Kamera installiert und filmt die Veränderungen der Wand, der Leinwand oder im Steinbruch über den gesamten Zeitraum der Aktion.

Gedanken:

Die Einblicke dieser fünf Tage im Atelier zeigen mehr als nur die Werke der Künstler*innen. Die Filme zeigen die Vorgänge des täglichen Ringens um die Entstehung eines Werkes. Dieses Ringen und Kämpfen, manchmal zweifelnd, stockend und dann aber auch spielerisch, voller Leichtigkeit und Mühelosigkeit, sieht normalerweise kein Außenstehender. Die Filme zeigen den Prozess. Nicht das Ergebnis zählt, sondern die Arbeit am Werk.

In einer Ausnahmesituation wie wir sie gerade alle gemeinsam erleben, zeigen wir Künstler*innen unsere intime und verletzliche Seite. Die Irrtümer, Fehler, und Ärgernisse, aber auch die Freude und Schönheit, die uns durch die Tage begleiten. Gefundenes, das immer wieder verändert und zerstört wird, um im nächsten Moment, am folgenden Tag Neues zu suchen, zu versuchen, zu finden.

Die Filme zeigen einen authentischen und schönen Prozess, zauberhaft, überraschend und brutal wie das Leben selbst. Eine Momentaufnahme, geschaffen für den Augenblick, flüchtig, temporär. Entstehen, blühen, sterben, um Raum für einen neuen Kreislauf zu schaffen – fünf Menschen in ihren vier Wänden projizieren ihre Gedanken, Ideen und ihr inneres Universum auf eine Wand, eine Leinwand und nach draußen.

Mehr Infos zur Musik im Video:

https://illrecords.net/

https://www.youtube.com/channel/UCJJwo2pS0PSgZ4JBahJJs0A

Licht

Heute im Saarländischen Künstlerhaus die aktuelle Ausstellung besucht, die hervorragend in Szene gesetzt war.

Obszön

Ich muss jetzt mal wieder einen meiner Lieblingssätze von Heinz von Förster einflechten:

„Obszönität: Ich zeige jemandem ein Bild und frage ihn, ob es obszön sei. Er sagt: ,Ja.‘ Ich weiß jetzt etwas über ihn, aber nichts über das Bild.“

Genauso ist das.

„Bonbonfarbenbunt, poppigbunt, kitschig-bunt, wenig subtile & grelle Farbigkeit, knallbunte Farben, schrille Farben usw. usw. … so in etwa waren & sind die Beschreibungen meiner Bilder, entweder in Ausstellungsbesprechungen; manche Menschen sagten es mir auch schon mal persönlich. Beinahe vergessen: „Obszön bunt“. Letzteres bezog sich zwar auf den Schal um meinen Hals, aber ich dachte sofort an meine Bilder.

Gut, manchmal fallen die Wertungen über die Farbigkeit in meinen Bildern, über meine Palette auch positiv aus:

Meine Arbeiten sind z. B. auch mal „farbstrotzend“. (Strotzen: „über eine Eigenschaft, Fähigkeit so uneingeschränkt verfügen, dass sie auffallend zutage tritt.)

„Armin Rohr, der in anderen Werken ein ausgesprochen sensibles Farbgespür zeigt, hat für diese Arbeiten tief in die Farbtöpfe gegriffen. Von Rot-Orange über Lila-Pink bis zu Giftgrün sind in diesen Gemälden selbst grelle Farben zu finden.“ Giftgrün & grelle Farben – in diesem Fall durchaus wohlwollend.

Seit Jahren uneingeschränkt auf Platz eins: in meinen Bildern verwende ich öfter mal rosa. „Rosa ist schon sehr kitschig!“

Warum ausgerechnet „Rosa“ kitschig sein sollte, nicht aber schwarz, weiß oder braun, hat sich mir nie erschlossen. Vielleicht liegt es an unseren kulturellen Prägungen. Rosa hat einfach einen hohen Kitschfaktor. Wenn man nun in den vergangenen Jahren aber mal genauer hingesehen hat, sieht man, dass es mittlerweile auch sog. Businesshemden mit Botton-down-Kragen in Rosa-Tönen zu kaufen gibt; rosa-kariert, rosa-gestreift, auffallend viele Bänker & Politiker, Nachrichtensprecher – sehr mutig – mit rosa (magenta, pink) Krawatten ihre ansonsten langweilige Uniform aufpimpen. Das zeigt, dass etwas im Aufbruch ist. Sogar Vorstände einer Aktiengesellschaft & sogar Politiker finden rosafarbene Applikationen cool.

Rosa ist ein großes Spektrum & es macht einen Unterschied, ob ich mein „Rosa“ mit Kadmiumrot dunkel, Krapplack oder Magenta anmische. Außerdem gibt es einen Unterschied zwischen Rosa & Pink. Es gibt sogar eine Doktorarbeit zu dem Thema, die mir aber leider nicht bekannt ist.

Und ja, Kitsch. Was ist Kitsch überhaupt? Eine sehr schwierige Frage. Auch Blumenmalerei: Geht nicht, Blumen sind kitschig. Stillleben – noch kitschiger. Künstlerkolleginnen & Kollegen haben Angst vorm Kitschverdacht. „Dieses Bild, diese Arbeit, was meinst Du, irgendwie kitschig – die Farben, das Thema …?“

Es zeigt, wie schwierig es ist, über Bilder zu sprechen, ohne dabei über sich selbst & seine inneren Befindlichkeiten & Vorlieben, beziehungsweise auch Misslieben, zu sprechen. Unter diesem Gesichtspunkt betrachtet ist es auch interessant zu lesen, wie beispielsweise Kritiker über die Arbeit von Künstlerinnen & Künstlern schreiben. Schreiben sie über sich selbst, ihren Geschmack & ihre Befindlichkeiten? Oder gelingt ihnen die kritische Beschreibung eines Werkes, die dem Leser etwas über Intentionen des Künstlers erzählen könnte? Wird da klug argumentiert & belegt oder einfach nur bewertet?

Keine Wertungen, keine gefühlten Beschreibungen.

Eine Aktzeichnung von Egon Schiele überm Sofa wird heute wohl kaum jemand mehr als eine Provokation sehen, während die gleiche Aktzeichnung über dem Tabernakel einer katholischen Kirche wohl immer noch Entrüstungsstürme auslösen würde.

Eine Farbe allein kann nicht kritisch, doof, schön – oder eben kitschig sein. Sie besitzt lediglich die Eigenschaften, die Du ihr gibst.

Apropos rosa: Rupprecht Geiger!

Ich weiß nicht, ob von uns produzierte Artefakte „neutral“ sind; ich bevorzuge es da eher, die Dinge zunächst einmal nicht mit konventionellen Werturteilen zu betrachten. Ich versuche es zumindest. Meistens. In irgendeiner Form sind die Dinge ja immer aufgeladen oder besetzt mit Eigenschaften. Natürlich auch Farben.

Ich werde Rosa (oder Pink) nach wie vor benutzen.

Nachtrag:

Es mag schon sehr lange her sein, vielleicht 15 Jahre. Ich leitete einen Wochenend-Workshop für eine größere Gruppe. Irgendwas mit Malerei & Farbe war das Thema. Ausgangspunkt waren Landschaftsfotos, schwarz-weiß.

Wiederholt wurde mir eine Frage gestellt: „Mit welcher Farbe würdest Du hier weitermalen?“ – „Welche Farbe würdest Du jetzt nehmen?“

Irgendwann beantwortete ich diese Frage nur noch stereotyp mit: „Rosa.“

Anfangs waren die Reaktionen verwundert: „Rosa? Ist das nicht zu kitschig …?“ „Darf man das? Ich habe ja jetzt schon rot & gelb im Bild?“

Die Gruppenteilnehmer tauschten sich natürlich dann auch untereinander aus: „Wie soll ich jetzt weitermachen, welche Farbe …? Armin frage ich nicht mehr, der sagt immer nur rosa.“

Natürlich benutzten einige dann auch irgendwann Rosa. Rosa für den Himmel, für einen Baum oder auch für ein Feld … Verrückterweise funktionierte es in den Bildern. Fast immer. Außerdem mischten wir im Laufe des Wochenendes viele Rosa- & Pinktöne, Magenta, kalte & warme. Und nix davon war kitschig. Eine Farbe steht ja immer im Kontext zum Umfeld. Spannende Sachen sind entstanden. Schöne Klänge. Neue Klänge. Und eine Farbe mehr auf der Palette mancher der Kursteilnehmerinnen.

War natürlich auch für mich total verrückt zu sehen, was da passierte. Meine Antwort entstand ja erstmal aus einer gewissen Genervtheit heraus.

Ich finde ja nicht, dass Rosa auch nur ein buntes Grau ist.

Gut wird es doch immer, wenn man es schafft, Klischees zu entfliehen. Naja, letztlich habe ich mir immer schon die Frage gestellt, warum die Palette, die Farbigkeit des einen Malers besser, kunstvoller oder schlechter sein sollte als die Palette des anderen Malers.

Bunt ist Kitsch, rosa istKitsch, Sonnenuntergang ist Kitsch, Kuckucksuhr ist Kitsch. Kitsch ist Kitsch. Ich glaube das alles nicht. Kommt immer auf den Zusammenhang an.

Während meines ersten Studiums an der damaligen FH in Saarbrücken hat mich mein Professor (Robert Sessler) mit seinen Landschaftsaquarellen verblüfft. Ich war ja noch ganz unbedarft damals. Kräftige Farben, orange, gelb, magenta. Ich kannte das so noch nicht. Anfangs dachte ich: „Was macht der da? Ist das nicht zu grell, bunt, kitschig?“ Aber dann hat’s mich irgendwann gepackt.

Das hat mich bis bis heute geprägt.

Paul Schneider ist tot

Skulpturengruppe mit acht Steinen, 1978

(Internationales Bildhauersymposion St. Johann)

Grauer Granit

Der saarländische Bildhauer Paul Schneider ist tot. Er starb bereits am 16. April.

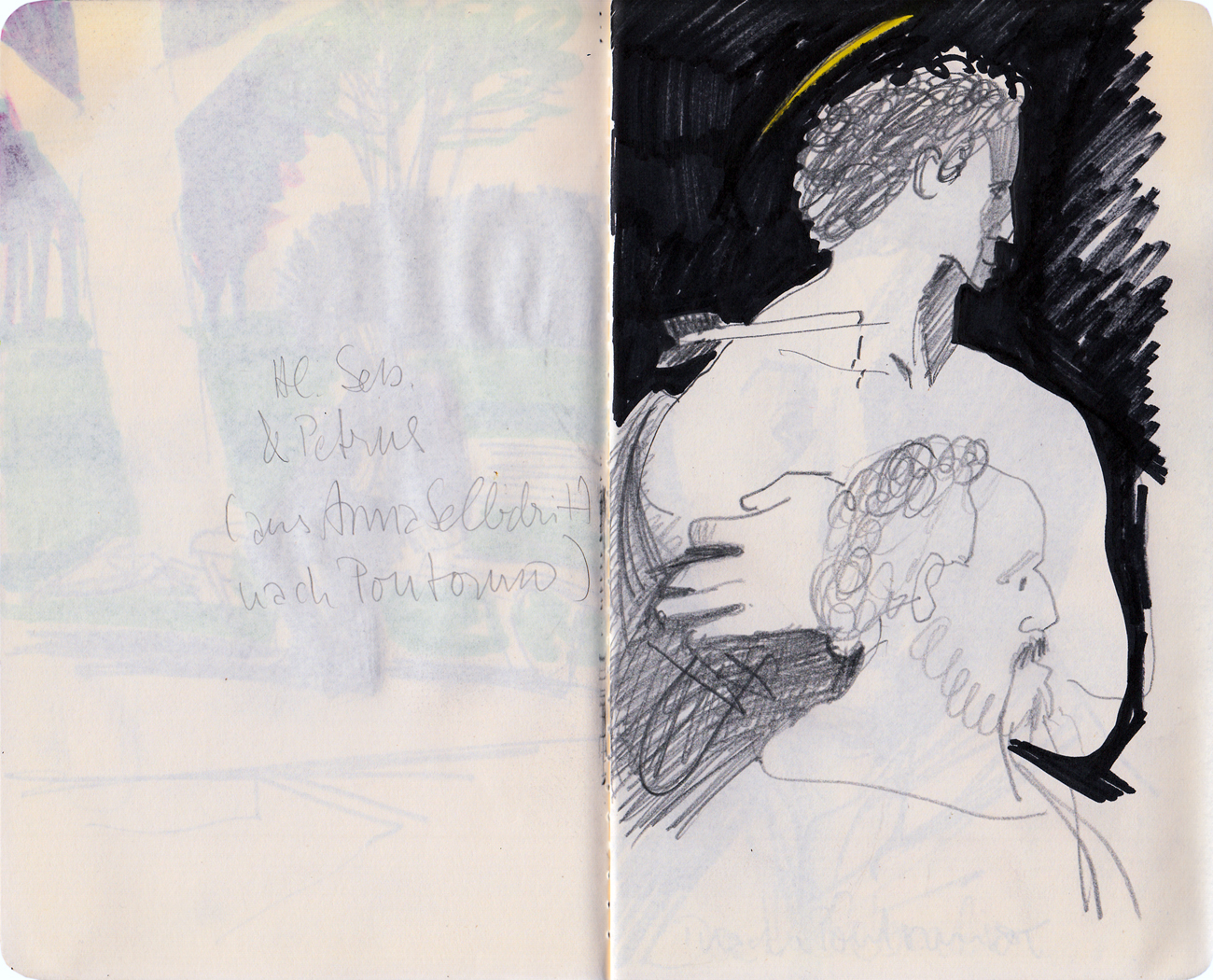

William

Ohne Titel („Colonel the Hon William Gordon“, nach Pompeo Batoni), 2021

Bleistift, Öl auf gerissenem Papier, ca. 14,8 x 10,5 cm

Und zum Geleit:

„Alles Wahrnehmen ist auch Denken, alles Denken ist auch Intuition, alles Beobachten ist auch Erfinden.“ Sagt Rudolf Arnheim.

„Alles Beobachten ist auch Erfinden.“ Das ist großartig! Der Zeichner als Erfinder.

Ich zitiere es immer wieder.

Oliberius

Die Skulptur von Heinz Oliberius am St. Johanner Markt wurde wieder Opfer eines Wendemanövers. Routine; ich beschrieb es schon.

Anbei ein Artikel von Silvia Buss zu diesem Thema in der Saarbrücker Zeitung vom 23. Mai 2016. Bitte hier klicken.

Christoph Rammacher ist tot

Christoph Rammacher, Foto vom 08.11.13

Christoph Rammacher

Acryl auf Papier beidseitig, Einschnitte

Mein Künstlerkollege Christoph Rammacher ist tot. In Erinnerung bleiben mir seine Fische, aber auch viele andere – im allerbesten Sinn – sperrige, unkonventionelle, kryptische & krude Ideen, Objekte & Installationen, mit denen er immer alle ästhetischen Erwartungen unterlaufen hat. Letzte Woche ist er nach langer Krankheit in Chemnitz verstorben. Merde!

M. Caillebotte & die Balkondiagonale (Klaus H. gewidmet)

Ohne Titel („Klaus H. gewidmet“), 2020

Öl auf Papier, 42 x 29,7 cm

Pingpong. Auf dem Zeichenblock von Herrn Harth entdeckt: M. Caillebotte am Montagabend. Erfinder der berühmten Diagonale am Balkon.“ Musste gleich mal nachschauen. Und siehe da, es gibt Variationen der berühmten Balkondiagonale. Auch wenn ich nicht weiß, was der Anlass für Klaus war, diese Zeichnung zu machen, wollte ich den Ball einfach mal zurückgeben.

Danke für die Anregung!

Andrea Neumann ist tot

Andrea Neumann

Ohne Titel, 2017

Eitempera auf Papier, ca. 13 x 25 cm

serielles Unikat, Auflage: 3

Am 19. August starb meine Malerkollegin Andrea Neumann.

Die Saarbrücker Zeitung veröffentlichte einen Nachruf.

Fett, Filz, Honig

Heute wäre Joseph Beuys 99 Jahre alt geworden. Es wäre falsch, ihn nur auf Fett, Filz & Honig zu vereinfachen. Er war nämlich außerdem auch ein großartiger Zeichner.

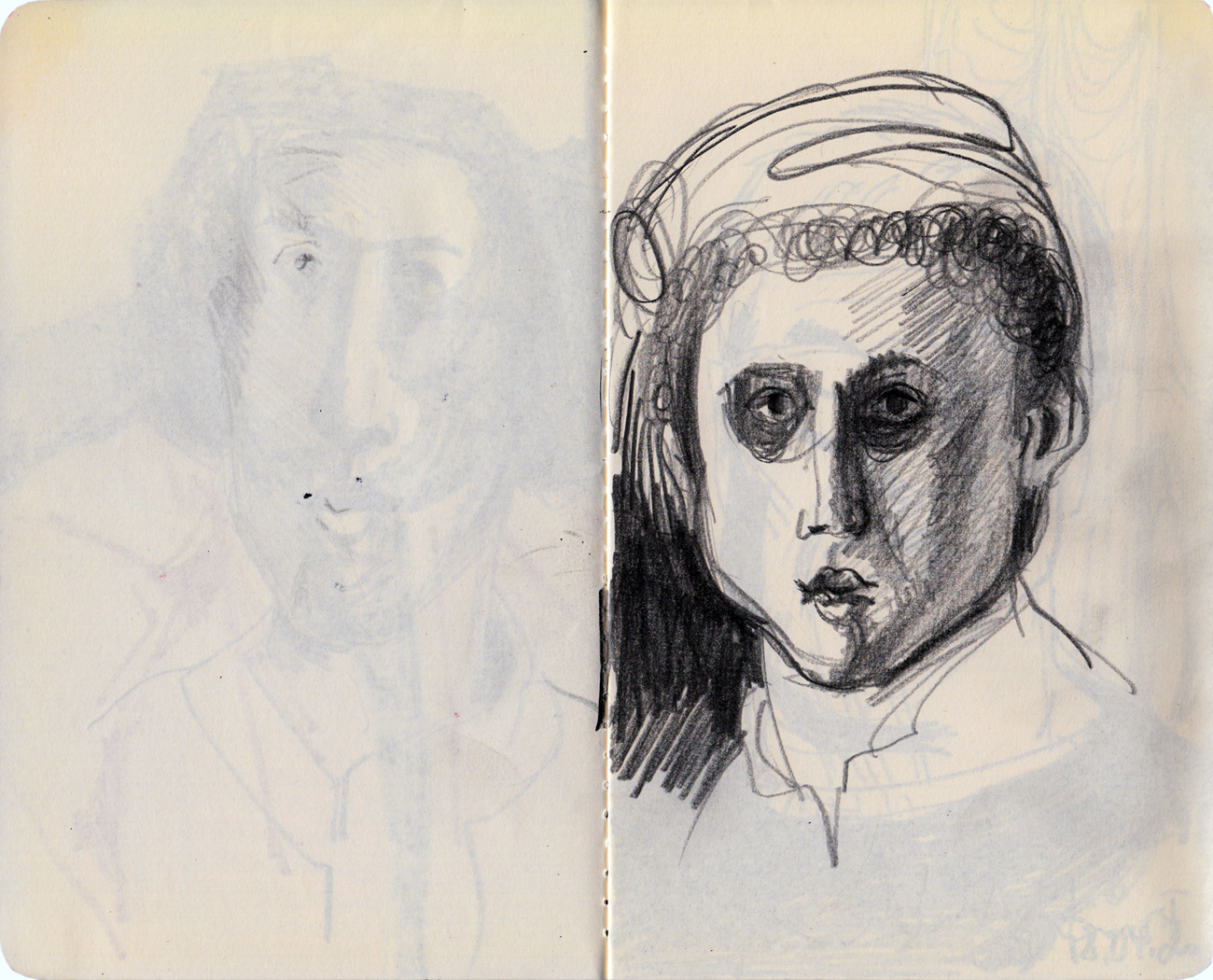

Helle Barde

Ohne Titel, 2020

Bleistift, Filzstift in Skizzenbuch, ca. 21 x 26 cm (geöffnet)

Ohne Titel, 2020

Bleistift in Skizzenbuch, ca. 21 x 26 cm (geöffnet)

Aus jenem Bild von Herrn Pontormo.

Ergriffen

Ohne Titel, 2020

Bleistift, Filzstift in Skizzenbuch, ca. 21 x 26 cm (geöffnet)

Aus jenem Bild von Herrn Pontormo.

Nicht abwegig: Pollock

Nicht abwegig: Wok-Gemüse wie gemalt. An Jackson Pollock gedacht. Im Gegensatz zur Malerei pflege ich beim Kochen die Kunst des Informel.

Coke

Ohne Titel („Thomas William Coke“, nach Pompeo Batoni), 2020

Bleistift, Öl auf Papier, 42 x 29,7 cm

Privatbesitz

Ohne Titel („Thomas William Coke“, nach Pompeo Batoni), 2020

Bleistift, Öl auf Papier, 42 x 29,7 cm

Beim Blättern in alten Kunstbänden jenes Bild von Pompeo Batoni entdeckt, was mir ziemlich typisch für seine Porträts erscheint. Fiel mir ins Auge, die räumiche Situation, die Skulptur im Hintergrund, die Hell-Dunkel-Kontraste. Das Irgendwie-Banale in dem Bild. Hätte nicht übel Lust, mich mal in sowas hineinzufuchsen.

Die gescheiterte Hoffnung

Caspar David Friedrichs Eismeer (oder „Die gescheiterte Hoffnung“). Zufällig geformt aus Butter.

Ich hoffe nicht, dass die Hoffnung scheitert. So seltsam surreal die Wirklichkeit unter dem Arschloch Corona gerade ist.

Au point: Scheinverhältnisse

Klaus Harth

Scheinverhältnisse, 01.03.2020

Mischtechnik auf Papier auf Papier, 11,5 x 14,85 cm

Klaus hat an mich gedacht, am 1. März & eine Karte geschickt.

Vielen vielen Dank! Ich habe mich sehr gefreut!

Mehr Post!

1988 (Lurs)

Lurs en Provence, 1988

Aquarell auf Aquarellpapier, 40 x 30 cm

Privatbesitz

Lurs en Provence! Ich werde die Klänge dieses Dorfes und der Landschaft dort nie mehr vergessen – den Klang des Lichts im Herbst, den Klang der Farben silbergrüner Olivenbäume und der Lavendelfelder, den Klang der Farben alter Gemäuer, den Klang der Zikadengesänge und das Gesirre und Gesumme der Insekten, den Klang knirschender Schritte auf ausgetrockneter Erde und nicht zuletzt den Klang der Gerüche in der Luft. Thymian, Rosmarin, Feigen.

In den Jahren 1986 bis 1988 nahm ich dreimal an einer spätsommerlichen Exkursion in die Provence teil, organisiert von den Professoren Heinz Popp und Robert Sessler im Rahmen meines Grafik-Studiums an der damaligen Fachhochschule für Design.

Zehn, zwölf Tage in der Landschaft sitzen und zeichnen. Meistens Aquarell. Und lange Abende, an denen wir über unsere Zeichnungen diskutierten und unter dem Einfluss von reichlich Côtes du Rhône sogar den Vollmond aquarellierten.

Diese Exkursionen haben den Grundstein für meine künstlerische Arbeit gelegt. Ohne diese Exkursionen hätte ich nicht Malerei studiert, sondern säße wahrscheinlich immer noch vor einem Rechner in einer Werbeagentur und würde Geschäftskarten oder Bierdeckel gestalten.

Und außerdem und nicht zuletzt war da noch Heinz Popp. Bei ihm studierte ich nach der Grundlehre. Grafik-Design.

Heinz Popp ist ein aufmerksamer und sensibler Beobachter. Sowohl beim figürlichen Zeichnen, beim Aktzeichnen und vor allen Dingen in der Landschaft. Außerdem malt er wunderbare Aquarelle und schneidet und schnitzt vortrefflich in Holzplatten. Seine Farbholzschnitte wirken transluzent und leicht – wie seine Aquarelle.

Ich glaube, es war diese Zeit bei Heinz Popp, die mich am meisten und nachhaltigsten beeinflusst und geprägt hat in der Art, eine Landschaft zu sehen und wahrzunehmen. Er ist ein unbedingter Verfechter des Zeichnens als Mutter aller Ideen, als Grundlage jeglicher Gestaltung. Zeichnen ist für ihn ein Prozess, das Sehen zu lernen. Überlebensnotwendig.

Er weckte damals mein Interesse an der Landschaft; die Bilder und Farben haben sich in mein Hirn eingebrannt! Ich wurde geradezu süchtig nach Landschaft, infiziert wie von einem Virus. Angesteckt von Heinz Popp. Wenn ich heute spazieren gehe, egal ob in der Stadt oder im Bliestal – ich betrachte alles mit den Augen des Zeichners. Licht, Schatten, Farben, Perspektive, florale Strukturen – der zeichnerische Blick, der alles auf seine Verwertbarkeit in Fläche und Linie untersucht, vorbehaltlos und interessiert an der noch so unscheinbarsten Kleinigkeit: Wegen der Zeichnungen und Aquarelle aus Lurs verabschiedete ich mich vom Beruf des Grafikers und stürzte ich in die Malerei. Auch wenn ich damals oft glaubte, das Gegenteil dessen zu machen, was Heinz Popp lehrte. Nach diesem Studium verging keine Reise mehr ohne Skizzenbuch, Zeichenblock und Aquarellfarben.

Lurs-en-Provence – ein Dörfchen, gelegen auf einem Fels in der Haute Provence, in der Nähe von Manosque und Sisteron. Von oben in nordwestlicher Richtung schweift der überwältigte Blick über die Landschaft bis zum Mont Ventoux, wenn man in östliche Richtung schaut, schlängelt sich das silberne Band der Durance in der Ebene unendlich weit bis zum Horizont. Am Spätnachmittag, wenn sich die Landschaft und der Horizont in der dunstigen Ferne verlieren, versammelten sich viele von uns oben an der Mauer im Dorf, um genau dieses Panorama festzuhalten.

Eine Landschaft, wie sie wohl nicht typischer sein könnte. Lavendelfelder, Oliven- und Fruchthaine wechseln sich ab mit alten Gemäuern, Höfen und bewaldeten Regionen. Im zauberhaft weichen Licht des Septembers tauchte frühmorgens allmählich die Landschaft auf, man musste sich beeilen mit der Malerei. Licht und Schatten veränderten sich schnell. Gegen Mittag brannte die Sonne mitunter unbarmherzig, dafür konnte man sich mehr Zeit lassen für die Bilder und Zeichnungen. Die Landschaft erschien weniger plastisch, weniger tief, dafür schärfer gezeichnet. Wir saßen entweder unter schattigen Pinien und Mandelbäumen oder in den teilweise zerfallenen, kühlen Gemäuern des Dorfes. Alle Motive lagen in unmittelbarer Nähe; im Umkreis von wenigen hundert Metern war alles fußläufig zu erreichen. Ein unerschöpfliches Reservoir.

Von Heinz Popp lernte ich, dass ein Motiv nicht spektakulär und überwältigend sein muss.

Ich erinnere mich, wie er Tage damit verbrachte, die Struktur eines uralten, knorrigen Olivenbaumstammes mit Aquarell zu untersuchen. Er arbeitete immer sehr konzentriert, ließ sich und den Farben Zeit, legte Lasur über Lasur. So wuchs der uralte, knorrige Stamm von neuem aus dem Papier – Lasur für Lasur. Zart und dennoch kraftvoll.

Andererseits beherrschte er aber auch das große Panorama; die Weite und Tiefe der Landschaft ist eigentlich seine Spezialität. Unterschiedliche Strukturen in der Landschaft zu erkennen und umzusetzen. Zeichen zu finden und zu erfinden. Zeichen für einen Baum, ein Haus, ein Feld. Für eine Landschaft. Zeichen für die unterschiedlichen Blatt- und Nadelstrukturen von Bäumen und Sträuchern, Zeichen für die Frucht auf Feldern.

Luftig, leicht und spielerisch hingetupft. Ziel war es, komplexe, komplizierte Ereignisse zu vereinfachen, auf ihren Kern und ihr Wesen zu reduzieren, ohne jedoch das Typische aus dem Auge zu verlieren.

Von Anfang an trieb er uns jeglichen rührseligen Postkartenkitsch und überstrapazierte Klischees aus. Wir mussten unsere eigene Provence finden.

Auch meine Liebe zur Farbe wurde in Lurs geweckt. Sowohl von Heinz Popp als auch von Robert Sesslers Palette beeinflusst, waren meine Himmel mitunter auch magentafarben oder türkis, Bäume und Landschaft explodierten in expressiven Farbfeuerwerken.

All das wirkt bis heute nach. Morgens nach dem Schlafen aufwachen, die Augen aufschlagen, aus dem Fenster gucken und sofort ein Bild vor Augen haben. Und das den ganzen Tag über. Bis zum Einschlafen. Und nachts von Bildern träumen.

„J’accuse!“ Daran bis Du nicht ganz unschuldig, lieber Heinz! Meinen Dank dafür.

(Dieser Text erscheint im Rahmen eines Katalogbeitages zur Ausstellung

„Heinz Popp | Zeichnungen“ im Stadtmuseum St. Wendel, Januar 2020)

Erwin Steitz ist tot

Erwin Steitz

„Hydra“, 2008

Kreide, Aquarell auf Papier, 20 x 27 cm

Am Donnerstag, dem 15. August, ist mein erster Kunsterzieher auf dem Gymnasium in Sulzbach & späterer Kollege im Saarländischen Künstlerbund, Erwin Steitz, mit 92 Jahren gestorben.

Die Saarbrücker Zeitung schrieb einen kurzen Nachruf, in dem – zu meiner Verwunderung – auch ich erwähnt bin.

Was mich um so mehr gefreut hat.

Korrektur

Süpermarket

Die geschätzte Kollegin Véronique Verdet eröffnet Ihren Süpermarket!

Vom 2. – 23. Dezember gibt es Kunst fürs Fest vom Feinsten & überhaupt noch mehr geschätzten Kolleginnen & Kollegen aus aller Welt! Anbei ein Artikel aus der Saarbrücker Zeitung zum Süpermarket.

Die beteiligten Künstler sind:

Andreas Golczewski (SB)

Andrea Neumann (SB)

Armin Rohr (SB)

Birte Spreuer (SB)

Caro Streck (Gießen)

Claudia Brieske (Berlin)

Claudia Vogel (SB)

Cone The Weird (SB)

Diane Jodes (Luxemburg)

Dirk Rausch (SB(

Hanna Järvenpää (Finnland)

Joni Majer (SB)

Lukas Ratius (SB)

Philipp Majer (SB)

Katja Pudor (Berlin)

Leslie Huppert (SB)

Malgorzata Sztremer (SB)

Martine Glod (Luxemburg)

Mirjam Elburn (Siegen/ NRW)

Natascha Pötz (Berlin)

Paetrick Schmidt (Berlin)

Susanne Ramolla (Potsdam)

Véronique Verdet (SB)

War and Peas (SB)

Eröffnung:

Sonntag, 2. Dezember 2018, 15:00 Uhr

Dauer:

2. bis 23. Dezember 2018

Öffnungszeiten:

Di – Fr 14:00 – 18:00 Uhr

Sa 11:00 Uhr – 18:00 Uhr

Statt über das langweilige Hüttendorf in der Stadtmitte zu laufen & sich über den Gestank von ranzigem, altem Fett, unfassbar schlechtem Glühwein, unerträglicher Musik & allzu viel Enge & Gedrängel zu ärgern: Ein paar Meter weiter könnt Ihr bei einem gepflegten Glas Crémant eintauchen in vorweihnachtliche Stille & Kontemplation & Euch ungehemmt dem Kunstgenuss & -konsum hingeben!

Süpermarket

Bismarckstraße 10 (gegenüber Moderne Galerie)

66111 Saarbrücken

Hier geht’s zum Süpermarket auf Instagram.

Kommt alle, die Ihr mühselig & beladen seid, ich will Euch erquicken!

Mitnichten

Nein, ich finde es immer noch nicht ganz hervorragend, das größte öffentliche Kunstwerk aller Zeiten im Saarland. Ich mag mich einfach nicht dafür erwärmen.

Boing, boing, bomm!

Banksy hat es wieder allen gezeigt. Eigentlich finde ich den Gag gelungen. Noch gelungener finde ich allerdings die Reaktion der Käuferin & das ist dann vielleicht doch das Gegenteil von dem, was Herr Banksy erreichen wollte:

Ich musste an Ai Weiweis zusamengekrachten Turm während der Documenta 2007 denken:

Documenta-Chef Buergel, barfuß in einer großen Pfütze vor Template , sah den Einsturz als „nur konsequent“. „Die Trümmer lassen jetzt jede Menge Assoziationen zu. Und genau das will Kunst ja: anregen.“ Für Köhler habe keine Gefahr bestanden. „Für den Einsturz war ein solches Unwetter nötig, bei dem selbst der mutigste Bundespräsident das Weite gesucht hätte.“ Für den nächsten Tag hatte sich ein Käufer für Template angekündigt. Ai Weiwei zeigte sich direkt nach dem Einsturz dennoch optimistisch:

„Der Preis hat sich soeben verdoppelt.“

Der Preis hat sich soeben verdoppelt! Ist das nicht irre?

Damals, nach dem Lesen dieses Artikels, begann ich an Herrn Ai WeiWei & seiner „Kunst“ zu zweifeln. Nicht aber an seinen Fähigkeiten, aus Scheiße Geld zu machen!

Mittlerweile finde ich seine Arbeit nur noch doof.

Das gibt es nur in der Kunst. Beziehungsweise auf dem Kunstmarkt. Auf dem Kunstmarkt, der sich von der Kunst entkoppelt hat. Artefakte sind nichts weiter als Devotionalen & Trophäen für eine völlig degenerierte Schicht von superreichen Schwachmaten, die für völlig überteuerte Wracks & Ruinen bereit sind, jeden Preis zu zahlen, um ein eigenes Stück vermeintliche Kunstgeschichte zu besitzen!

Vor einigen Jahren fiel eine von mir bemalte & aufgehängte Aludibondplatte aus großer Höhe herunter & riss noch zwei weitere, kleinere Platten mit. Die Platten waren Teil einer Wandinstallation, die ich im Rahmen eines Kunst-am-Bau-Projektes für eine Institution realisiert hatte. Gott sei Dank war niemand in der Nähe. Die Platten waren völlig verbogen, an einigen Stellen war die Farbe abgeplatzt – hätte zu diesem Zeitpunkt eine Person unter der großen Platte gestanden – immerhin ca. 125 x 250 cm – sie hätte dieser Person wohl den Schädel gespalten.

Ich malte auf eigene Kosten komplett neue Platten & ließ die Platten fachgerecht & wieder auf eigene Kosten von einer Firma aufhängen.

Alles falsch gemacht. Ich hätte die verbeulten & verbogenen Platten wieder aufhängen & eine weitere Rechnung schreiben müssen:

„Hey! Der Preis hat sich soeben verdoppelt! Sie sind jetzt Besitzer eines eigenen Stückes der Kunstgeschichte!“ So geht das in Zukunft!

Alleh Hopp!

Fragmente & Verborgenes

Sabrina Sperl

Habitat, 2013

Ölfarbe und Tempera auf HDF, 25 x 20 cm

Meine Kollegin Sabrina Sperl bat mich, zu ihrer Ausstellungseröffnung in der Union Stiftung in Saarbrücken ein paar Worte zu verlieren. Was ich sehr gerne tat.

Sabrina Sperl

„Fragmente und Verborgenes“

Ausstellungseröffnung 25.05.2018

Union Stiftung, Saarbücken

Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren,

es ist mir eine Freunde und eine Ehre zugleich heute Abend einige Worte über die Arbeit meiner sehr geschätzten Kollegin Sabrina Sperl verlieren zu dürfen. Ich versuche das aus meiner sehr persönlichen Sicht des Malerkollegen, in der Hoffnung, ihrer Arbeit damit einigermaßen gerecht zu werden.

Ich möchte nicht verhehlen, dass ich ein großer Bewunderer von Sabrina Sperls Malerei bin, seit mir ihre Werke zum ersten Mal begegnet sind – es war so um 2002/2003 im Atelier der Klasse von Professor Sigurd Rompza, bei dem sie von 1998 – 2003 an der HBK Saar studierte und auch ihr Diplom machte.

Bereits damals fielen mir auf: sowohl ihr hohes Maß an Selbstständigkeit und Eigenständigkeit als auch damit einhergehend die frühe Emanzipation der Künstlerin von ihrem Lehrer und von der konkreten Kunst.

Über ihre Malerei sagt sie unter anderem: „Das Abstrakte interessiert mich nicht genug; ich kann nicht abstrakt malen. Ich möchte konkret malen im Sinne von erkennbar, sichtbar.“

Das eigentlich Auffallende an diesen Arbeiten war, dass sie zunächst – bei erster Betrachtung – nicht auffielen durch Größe, Monumentalität, Lautheit, Geschrei und Getöse. Sondern: diese Arbeiten waren klein und feinsinnig, dadurch von einer gewissen Privatheit und selten größer als vielleicht zwei oder drei Handteller.

Man musste schon ganz nah hingehen und genau beobachten: Es waren kleine Räume – ja, Kammerspiele im wörtlichen Sinn, in die man als Betrachter förmlich hineingezogen wurde – wenn man sich denn darauf einließ.

Die Künstlerin selbst nennt die Arbeiten, an denen sie bis ca. 2008 arbeitete, schlicht „Kasten“. Das ist bescheiden und greift zu kurz, sind es doch komplexe und zugleich subtile Untersuchungen des Raumes an dreidimensionalen Bildkörpern mit den Mitteln der Malerei.

Kleine Kisten, oft aus Pappe oder Holz, bemalt, teilweise gesägt und geschlitzt, den Blick von der Oberfläche auf ein zumeist schwarzes, bodenloses Innere lenkend. Gelegentlich auch mit Stoff oder Gaze bespannt, die Räumlichkeit konterkarierend. Unendliche Räume in kleinstem Format.

Dabei besaßen einzelne Arbeiten trotz ihrer kleinen Abmessungen monumentalen Charakter, es eröffneten sich dem Betrachter große Bildräume, Landschaften und architektonische Verschachtelungen und bei alledem sind sie eines: Malerei im Raum.

Es war aber weniger das Dargestellte, das Gezeigte und Sichtbare, was mich damals neugierig machte.

Es war die Haltung der Künstlerin, die ich in diesen Objekten zu erkennen glaubte und genau diese Haltung bestätigte sich auch immer wieder im Laufe der Jahre, nachdem ich Sabrina Sperl näher kennenlernte: Hier zeigte sich mir eine sehr sensible Malerin, der eine sehr konzentrierte, fast schon meditative Art zu denken, zu beobachten und zu malen eigen war.

Das beginnt schon bei der Auswahl und Vorbereitung ihrer Malgründe: Holz, PDF-Platten oder Pappe, vorbereitet und grundiert nach Rezepten alter Meister. Überwiegend Kasein- oder Halbkreidegründe. Allein die Vorbereitung zur Malerei zeugt von großer handwerklicher Kenntnis und Präzision. In ihrer Malerei schließlich – ausgeführt in Tempera oder Öl auf kleinster Fläche – ist eine hohe Konzentration und Liebe zum Detail zu spüren.

Diesen Aufwand an Zeit und Handwerk spüre ich immer ganz deutlich beim Betrachten der Arbeiten dieser außergewöhnlichen Künstlerin. In jedem Bild steckt eine unglaubliche Energie. Und es ist unter anderem ist diese Energie, die den Reiz und die Faszination von Sabrina Sperls Malerei auf mein Malerauge ausübt. Ich kann ganz nah herantreten und mit meinen Augen langsam in diesen Preziosen spazieren gehen, ohne dass je ein Gefühl von Langeweile oder Ermüdung aufkäme. Überhaupt scheint Zeit in Sabrina Sperls Bildern keine Rolle zu spielen – weder, was den langwierigen Entstehungsprozess betrifft noch während der Betrachtung des fertigen Bildes. Ich kann mich in diesen Bildräumen verlieren – so wie sich wohl die Künstlerin bei ihrer Arbeit im Bild verliert – und ich meine das im positivsten Sinn des Wortes – ohne sich je zu verirren. Ich kann mir die Zeit vertreiben in diesen Bildern auf diese für mich als Maler angenehmste Weise. Diese Bilder verweigern sich dem schnellen Konsum und dem flüchtigen Blick, unwillkürlich finde ich mich in der Haltung der Künstlerin; ein meditatives Bildbetrachten ergreift mich.

Auch heute, in der aktuellen Ausstellung in der Union Stiftung, sehen wir wieder überwiegend kleine Malereien. Präsentiert auf eigenen Malgründen aus Holz, ähnlich einem Passepartout, damit sie sich vom schwierigen Umfeld lösen und ihre Kraft im Raum entfalten können. Die Holzhintergründe erleichtern es mir, mich in die Bilder zu versenken.

Formal und motivisch allerdings hat Sabrina Sperl ihre Bildsprache in den letzen Jahren erweitert. Die Ellipse dominiert viele ihrer Bilder und Bildobjekte. Einerseits als Malgrund, bestehend aus einer oder mehreren Ellipsen, der den Blick auf ihre Landschaften, Architekturen oder auch scheinbar zufällig agierenden Menschen fragmentiert, andererseits als Ausschnitt im Bildraum, eine Art Leerstelle, die dem Betrachter einlädt, den Raum zu vervollständigen und neu zu interpretieren. Leerstelle und Raum zugleich.

Die Bildmotive sind meist Beobachtungen aus dem unmittelbaren Umfeld: ein Blick aus dem Wohnzimmerfenster, Menschen im Saarbrücker Stadtraum, alltägliche Situationen. Realistische Details nach eigenen Fotos, Strukturen aus Raum und Architektur finden feinsinnig und detailgenau beobachtet und gemalt Eingang in ihre Malerei.

Allerdings ist es keine Malerei nach Fotos, vielmehr ist es ein Verwerten von Fotos, die gegebenenfalls von der Künstlerin auch verändert und neu komponiert werden.

Ihre Arbeit zeigt ein Wechselspiel zwischen Körper und Raum, positiv und negativ, Sichtbarem und Verborgenem, zwischen Fragment und Vollständigkeit.

Dabei bezieht sie bei einigen Arbeiten in dieser Ausstellung den Rand der Holzkörper in ihre Farbgestaltung mit ein. Jedes Bild, jedes Objekt, jeder Bildkörper ist gleichzeitig auch Ergebnis und Ausdruck des Nachdenken über die Möglichkeiten Malerei.

Sie selbst spricht über die Entdeckung der Ellipse von einer universellen Form ohne Bedeutung, entwickelt aus der Beobachtung und Zeichnung von Betonkübeln an der Akademie in Tier bei Jochen Stenschke, wo sie vor ihrem Studium an der HBK ein kurzes Gastspiel hatte.

Bis auf die Installation im Treppenhaus mit den größeren Ellipsen ist Sabrina Sperl in dieser Ausstellung dem kleinen Format treu geblieben. Klein, aber ungeheuer präsent.

In ihren malerischen und formalen Untersuchungen lotet Sabrina Sperl zahlreiche Nebenwege aus, die sich aus ihrer Arbeit und ihren Überlegungen mit dem Material ergeben. Sie isoliert bildnerische Elemente und variiert sie unentwegt und untersucht sie auf ihre Tauglichkeit fürs Bild.

Die älteste Arbeit in der Ausstellung ist von 2013: „Habitat“ ist der Titel. Sabrina Sperl spricht von einem „Urbild“ für die kommenden Jahre. Wir sehen ein durch Quadrate, Rechtecke und Ellipsen fragmentiertes, zweidimensionales Bildmotiv. Eine profane Hinterhofidylle, meisterhaft ausgeführt, ein Leckerbissen für meine Augen.

In den folgenden Jahren variiert die Künstlerin die Grundelemente der Gestaltung diese Bildes an unzähligen zwei- und dreidimensionalen Bildern, Bildkörpern und Objekten immer wieder aufs Neue.

Auch hier zeigt sich wieder diese Haltung, die mir so imponiert: Alles wird mit Stetigkeit und Geduld vorangetrieben und ausgearbeitet. Keine Mühe, kein Aufwand scheint lästig oder zu groß.

Das Spektrum der Ausdrucksmöglichkeiten ist seit meiner ersten Begegnung an der HBK vielfältiger geworden, die Arbeiten reifer und vielschichtiger. Sie bewegt sich spielend und spielerisch zwischen Abstraktion und Figuration, zwischen Malerei und Objekt. Ein großer Spagat innerhalb einzelner Arbeiten, aber oft auch auch von Arbeit zu Arbeit. So sind auch Objekte zu sehen, in denen fragmentierte, auf kleine rechteckige und quadratische Bildträger gemalte Bildausschnitte sich stufenweise dem Betrachter spiralförmig gleichsam entgegen schrauben. Auch sie sind das Ergebnis aus zahlreichen Untersuchungen, auf die sie beim Betreten ihrer Nebenwege stößt. Ihre Wachsamkeit lässt keine Möglichkeit aus, immer wieder neue Formen zu finden.

Sabrina Sperls Kunst ist trotz ihrer meist kleineren Formate ungeheuer kraftvoll und frisch, ihre künstlerische Haltung macht dieses Werk vor allem anderen aber zeitlos in jeder Hinsicht.

Ich möchte sie einladen, vor diesen Bildern und Objekten zu verweilen. Flanieren sie in den den Bildwelten und -räumen von Sabrina Sperl und lassen sie ihren Blick und ihre Gedanken schweifen. Sie werden reich belohnt!

Und vor allem: Lassen sie sich Zeit!

Sabrina Sperl

„Fragmente & Verborgenes“

Eröffnung: Freitag, 25. Mai 2018, 19:00 Uhr

25. Mai – 29. Juni 2018

Mo – Do von 8:30 – 17 Uhr

Fr von 8:30 – 15:00 Uhr

Union Stiftung

Steinstraße 10

66115 Saarbrücken

Union Stiftung

Sind ja nur Steine – Baustelle

Im Rahmen der Saarbrücker Innenstadtsanierung in den 1970er Jahren wurde eine Fußgängerzone um den St. Johanner Markt errichtet, die am 01. Mai 1979 eingeweiht wurde. Auf der Grundlage des Gestaltungsrahmenplanes entwarfen Künstler und Architekten der Arbeitsgemeinschaft Fußgängerbereich Saarbrücken (AFS), die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft bildender Künstler e.V. (ABK) enthielt, die technische, gestalterische und künstlerische Detailplanung, in der mehrere Kunstobjekte […] vorgesehen waren.

Eine Baustelle rund um den Stein von Milena Lah aus Zagreb. Ich finde das Vorgehen sowohl der ausführenden Arbeiter als auch der Verantwortlichen Planer respektlos. Man hätte dieses Werk im Vorfeld der Bauarbeiten schützen können.

Aber wozu? Ist ja nur ein Stein.

Gaia

Die „Große Gaia“ von Matschinsky-Denninghoff am neuen Museumspavillon in Saarbrücken. Leider verstellt durch einen Laternenmast. Ein Fauxpass.

Aber das ist ja auch kein Wunder. Der komplette Museumsneubau ist ein einziger Fauxpas. Ein scheiß langweiliger Fauxpas. Ein scheiß langweiliges Bild kann man übermalen. So was passiert. Aber dieses scheiß langweilige Fauxpas-Museum kann man nicht einfach mal übermalen.

Scheißen!

Volker Sieben ist tot

Vor einigen Tagen, am 8. März, starb in Berlin mein Malerkollege Volker Sieben. Er fehlt mir schon jetzt.

Anbei ein Nachruf aus der Saarbrücker Zeitung.

Analogie & Korrelation

Ausschnitt aus der Arbeit „Liebt Euch 1“, 1999, von Michel Majerus

© Estate Michel Majerus 2017

Ausschnitt aus der Arbeit „Spacemanship“, 2017, von Pae White

Beide Arbeiten sind derzeit zu sehen im neu eröffneten Saarlandmuseum. Witzig auch, dass beide Künstler in ihren Arbeiten u. a. den Geist der 68er zitieren (Pae White in ihrer Tapisserie im ersten Raum des neuen Pavillons): u. a. Drogen & Drogenkonsum (aber warum?). Auf der Tapisserie sind Magic Mushrooms nebst Cannabispflanzen zu sehen.

Psychedelisch.

Rammbock

Was hier am Boden liegt, ist eine Skulptur von Thomas Wojciechowicz. Vermutlich umgefahren im Zuge der Aufbauarbeiten rund um das Hüttendorf, genannt Christkindlmarkt.

Die Steinskulpturen rund um den St. Johanner Markt werden eigentlich immer mal wieder umgemäht; das ist hier eigentlich nichts besonderes. Routine. Die Skulptur von Heinz Oliberius, bei dem ich einst einge Semester zeichnete, wird pro Jahr mindestens zwei- bis dreimal Opfer unaufmerksamer Wendemanöver.

Anbei ein Artikel von Silvia Buss in der Saarbrücker Zeitung vom 23. Mai 2016. Bitte hier klicken.

Herbstsalon

Blick in den Herbstsalon.

Links eine Arbeit von Juliana Hümpfner, dann zwei gerahmte Zeichnungen von mir (je ohne Titel, vom August diesen Jahres, Mischtechniken auf Papier, 70 x 100 cm), im Hintergrund zwei Arbeiten von Na Young Lee, ganz links zwei Fotografien von Esther Hagenmaier.

[Der Herr Kollege sprach von der „den Bildern inhärenten Ambiguität“.]

Jubiläumsfeier und Vernissage Herbstsalon 2017

Eröffnung: Freitag, 15. September 2017, 18:00 Uhr

Die Ausstellung ist sowohl in der KuBa-Kantine als auch im Atelierhaus zu sehen.

Ausstellende Künstlerinnen & Künstler:

Julia Aatz, Mert Akbal, Peter Barrois, Julia Baur, Sandra Brabenetz, Dietmar Binger, Monika von Boch, Monika Bohr, Kilian Breier, Helmut Butzbach, Werner Constroffer, Nikola Dimitrov, Mirjam Elburn, Hanne Garthe, Eva Gerson, Bettina van Haaren, Esther Hagenmaier, Mane Hellenthal, Tanja Holzer-Scheer, Horst Hübsch, Juliana Hümpfner, Leslie Huppert, Petra Jung, Vera Kattler, Young-Bae Kim, Ingeborg Knigge, Michael Koob, Na Young Lee, Annegret Leiner, Joachim Lischke, Uwe Loebens, Aldric Mathieu, Arne Menzel, Andrea Neumann, Stefan Ochs, Sigrún Ólafsdóttir, Annette Orlinski, Dirk Rausch, Gertrud Riethmüller, Armin Rohr, Helga Schmidt, Sabine Späder, Martin Steinert, Véronique Verdet, Claudia Vogel, Cone The Weird

Ausstellungsdauer:

15.09. – 06.10.2017

Öffnungszeiten:

Di – So, Feiertag 15:00 – 18:00 Uhr, Mo geschlossen

Kommt alle, die Ihr mühselig & beladen seid. Ich will Euch erquicken!